Le mois d’octobre demeure gravé dans l’imaginaire collectif haïtien comme celui d’une tragédie sans nom. En 1937, plus de 20 000 compatriotes furent massacrés à la frontière par ordre de Rafael Trujillo, dictateur de la République dominicaine. Entre xénophobie assumée et silence complice des autorités haïtiennes, cet épisode sanglant continue de hanter la mémoire nationale. Dans une interview accordée à notre rédaction il y a 5 ans, l’historien Wesner Emmanuel revenait sur les faits, les responsabilités et les zones d’ombre de ce drame que l’histoire n’a pas fini de juger.

Selon l’historien Wesner Emmanuel, tout commence le 2 octobre 1937 à Dajabon, petite localité frontalière où Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictateur dominicain, s’adresse à la foule venue l’acclamer. Le chef de l’État lance alors : « J’ai appris que les Haïtiens volent vos nourritures et vos bétails, nous réglerons cette affaire. D’ailleurs, nous avons déjà commencé : trois cents Haïtiens ont déjà été tués à Banica et ce remède va se poursuivre ».

Cet appel à la haine, souligne l’historien, marque le début de l’un des massacres les plus sanglants de l’histoire caribéenne. Entre le 2 et le 8 octobre, plus de 20 000 Haïtiens sont exécutés par l’armée, la police et des civils dominicains.

Une extermination méthodique

Toujours selon Wesner Emmanuel, les victimes étaient identifiées grâce à un test linguistique cruel : incapables de prononcer correctement certains mots espagnols comme perejil (persil), elles étaient immédiatement reconnues comme Haïtiennes. « Dans presque toutes les localités de la zone frontalière, sans distinction d’âge et de sexe, le sang coule à flot. On tue à l’arme blanche. Certaines victimes sont noyées », rapporte l’historien dans son ouvrage Histoire Période Nationale.

Il rappelle également le témoignage bouleversant de Marguerite Pierrot, une rescapée : « La nuit venue, après avoir terminé avec les hommes, ils s’en sont pris aux femmes. Ils nous ont attachées par groupe de six et nous ont conduites à un bois pour nous tuer toutes à coup de machette. […] Mon enfant s’est mis à pleurer, un soldat s’est approché et l’a décapité. […] Cette nuit-là j’ai perdu mes neuf enfants, mon mari, mes belles-sœurs, leurs trois enfants et ma mère ».

«Mon enfant s’est mis à pleurer, un soldat s’est approché et l’a décapité».

Silence officiel et indignation populaire

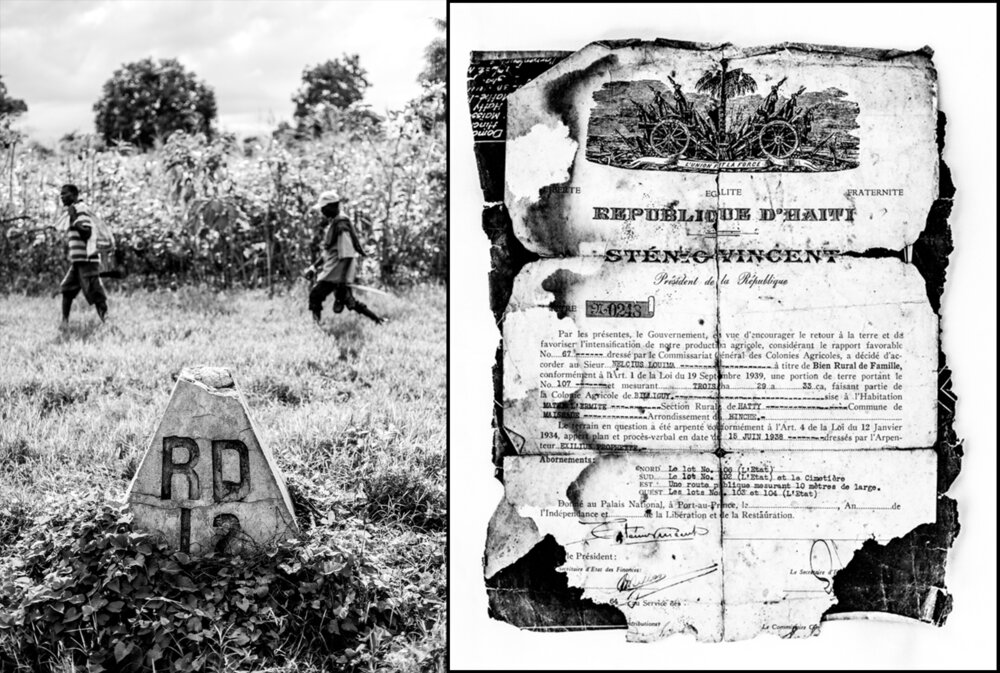

À Port-au-Prince, le gouvernement du président Sténio Vincent adopte une attitude jugée trop conciliante. Emmanuel rappelle que, malgré les informations alarmantes venues du consul de Dajabon et l’indignation de la population, le président écrivit à Trujillo pour l’inviter à « condamner les faits, mener une enquête afin de fixer les responsabilités, punir les coupables et dédommager les parents des victimes ».

Mais la position officielle reste ambiguë. Comme le souligne l’historien, l’ambassadeur d’Haïti à Ciudad Trujillo, Évremont Carrie, alla jusqu’à affirmer : « Le gouvernement haïtien a toujours mis hors cause la haute personnalité du président Trujillo et son gouvernement ».

« Le gouvernement haïtien a toujours mis hors cause la haute personnalité du président Trujillo et son gouvernement ».

Une posture qui, selon Emmanuel, a attisé la colère populaire : « Dans les écoles publiques et les rues de la capitale, les manifestations se multipliaient pour exiger une réaction plus ferme, plus digne, voire une riposte ».

Pression internationale et règlement humiliant

L’historien rappelle que, face à l’indignation internationale, notamment aux États-Unis, le gouvernement Vincent dut accepter l’entremise d’une commission ad hoc interaméricaine composée des États-Unis, du Mexique et de Cuba. Mais les travaux piétinèrent, et en janvier 1938, Port-au-Prince surprit l’opinion en annonçant le retrait de sa plainte pour conclure un accord bilatéral.

« La République dominicaine accepta de payer 750 000 dollars d’indemnités. En réalité, seuls 250 000 dollars furent versés, soit l’équivalent de douze dollars par victime, une somme que la plupart des familles n’ont jamais touchée », déplore Wesner Emmanuel.

« La République dominicaine accepta de payer 750 000 dollars d’indemnités»

Des zones d’ombre persistantes

Enfin, l’historien insiste sur les non-dits entourant ce drame : « Les autorités dominicaines n’ont jamais voulu endosser seules la responsabilité du massacre. Certains officiels affirmaient même posséder des documents prouvant la participation indirecte de personnalités haïtiennes ».

Pour lui, le massacre d’octobre 1937 ne peut être compris sans évoquer l’émigration, le facteur racial et culturel ainsi que les rapports économiques inégaux entre les deux républiques. Mais il reste une question lancinante : Pourquoi tant de haine envers les Noirs ? Et surtout, quand est-ce que nos dirigeants cesseront de comploter contre leurs concitoyens ?

Leave a Reply